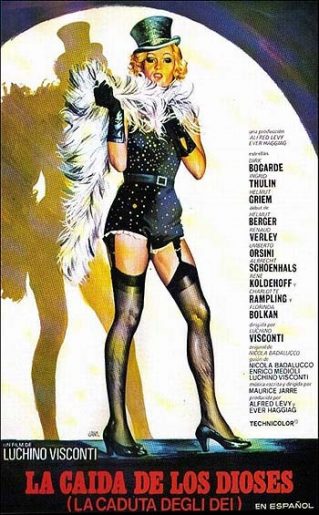

映画『地獄に堕ちた勇者ども』 LA CADUTA DEGLI DEI

ヴィスコンティに取っての集大成と言える

時代がナチの時代に移行しようとする中で、滅び行く古い階級の人々のしがみつく姿が象徴的な描かれる。

また、それを壊す象徴的な事件として、息子による母親の強姦のシーンが有る。

旧時代の上流階級も、ナチズムも人間の中に有るもの“欲求”の一部でしかない。

それがぶつかり合った時に、強いものが弱いものを駆逐する・・・その時の弱いものの悲劇、また、そこには強いもの達にも悲劇が有ると・・・

この作品では、ヘルムート・バーガーの女装シーンなど1920年代のヴィスコンティのパリでの文化的影響も強く見ることが出来る作品でもある。

ヴィスコンティの大きな転換期を迎えた作品と言えよう。

彼の『山猫』がリアリズモの時代から退廃と言った時代への転機としたら、この作品で見事にヴィスコンティは変わったと言える。

この作品のテーマはナチズム(=ファシズム)で有る。

それはヴィスコンティの中の退廃と言うものを一番表現したものかもしれない。

ヴィスコンティは人間の欲望と言うものを、これ以降の作品の中で一貫して描いていく。

この作品でのナチズムは人間の欲望の象徴である。

アッシェンバッハが、マルチンに「フリードリッヒはナチズムの本質が判っていない」と言う。

ヴィスコンティの人生において、第二次世界大戦を経験し彼は一時期、共産党の戦士としてファシズムと対峙する。

この物語もドイツがワイマール憲章による民主国家が、ロシアの共産主義の脅威にさらされて、その反動で右傾化した事がナチズムの台頭を生んだ。

しかしその本質として、何故、ナチズムがこれ程までにドイツの中で蔓延ったのか?それを、ヴィスコンティは鋭く映像化している。

それは人間の本質的なところに有るのだ!

人間の欲望を膨らませること、そして必ずその欲望を実現すること...そのためには手段を選ばないこと。

誰にでも存在する“欲望”、その恐ろしさこそがナチズムの恐怖そのものなのだ...

ヴィスコンティの凄いところは、その欲望の表現手段に有る。

見事なまでに人間個々の欲望、フリードリッヒの権力欲で有り、ソフィの独占欲で有り、アッションバッハの権力欲で有り、マルチンの倒錯的な愛欲...それら全ての欲望を飲み込んでしまう。

そして明確な形が無いまま増殖する...

そうナチズムは、それそのものが“欲望”なのである。

ヴィスコンティは、一見、ナチズムを優美で甘美に描いているようにも見える。

ナチの黒と赤の制服、美しい食卓、可愛い少女達...またナチと権力争いをしていた突撃隊の粛正...突撃隊も一方で“欲望”が生み出した怪物。

しかしナチの怪物の前に喰われてしまう運命であったのだ...

その欲望が余りにも美しいことがナチズムの誘惑であり、それを表現し得るのはヴィスコンティしかいない...

恐ろしくも美しい、美しいから恐ろしい...そんな作品である。

映画『地獄に堕ちた勇者ども』

The Damned

La Caduta Dei 157分 1969年 イタリア/スイス/西ドイツ(現ドイツ)

監督■ルキノ・ヴィスコンティ

製作■アルフレッド・レヴィー/エヴァー・ハギャッグ

原案・脚本■ルキノ・ヴィスコンティ/ニコラ・バダルッコ/エンリコ・メディオーリ

撮影■アルマンド・ナンヌッツィ/パスカリーノ・デ・サンティス

音楽■モーリス・ジャール

編集■ルッジェーロ・マストロヤンニ

美術■パスクァーレ・ロマーノ

衣装■ピエロ・トージ/ヴェラ・マルツォ

助監督■アルビーノ・コッコ/ファニー・ヴェスリンク

製作会社■ペガソ・イタルノレッジオ/プレジタン/アイヒベルク・フィルム

備考■テクニカラー

日本公開■1970年

出演■ダーク・ボガード/イングリッド・チューリン/ヘルムート・グリーム/ヘルムート・バーガー/ルノー・ヴェルレー/ウンベルト・オルシーニ/ルネ・コルデオフ/アルブレヒト・ショーンハルス/フロリンダ・ボルカン/ノラ・リッチ/シャーロット・ランプリング

1969年アカデミー賞

脚本賞ノミネート ルキノ・ヴィスコンティ/ニコラ・バダルッコ/エンリコ・メディオーリ

【解説】ヴィスコンティのドイツ三部作の巻頭を飾るのは、第三帝国の隆盛と共に崩壊に向かっていく鉄鋼王国一家の悲劇をオペラ的に描く頽廃の叙事詩である。ドイツの工業中心地帯、ルール地方に権勢を誇る製鉄王、男爵エッセンベック老の誕生日に一族郎党が集まる開幕からして実に怪しい雰囲気で、老男爵の財産を皆が虎視眈々と狙っているのが一目にして分かる。ナチス躍進の33年2月のことだ。おりしもベルリンで国会議事堂焼き討ちの報が入り、不気味さは増す。やがて男爵は、従弟のアッシェンバッハ(グリーム)の差し金で邸内に乱入した親衛隊の騒動の中、娘ソフィ(チューリン)とは愛人関係にある総支配人フリードリヒ(ボガード)の手で射殺され、大コンツェルンの実権は彼らに握られる。アッシェンバッハは更に、目障りな親族たちを片端から始末し、男爵の甥の息子ギュンター(ヴェルレー)はナチに引き入れ、ソフィの息子マーティン(バーガー)の偏執的な性格を利用し、母とその愛人を毒殺させる。が、自分のしでかしたことの重みに耐えかねマーティンも自殺し、遂にナチ以外の一族郎党は消え失せ、エッセンベック邸の広間には巨大ハーケンクロイツの旗が飾られる。凄惨美というのか、ここに描かれるナチズムの恐怖は、作者の意図に反して、浪漫的なものと受け止められてしまっている節もあるが、実に堂々たる滅びの美学の中に潜む諧謔を見逃してはならない。にしても、バーガーが絶望的享楽に耽るシーンの妖しいこと……。(映画データベース - allcinema より)

監督自身“今の若い人々に戦争の恐ろしさを知って貰うために、この映画はもっと早く作られるべきであった”と語っている。

ナチスが台頭し始めた1933年の冬、ルール地方に勢力を持つ鉄鋼王、エッセンベック家の集いの夜、当主が何者かの陰謀によって暗殺される。

この事件を契機に起こる、一族の跡目相続の骨肉の争いと、それによって漁夫の利を得ようとする陰険なナチス親衛隊の存在を描き出す。

『ベニスに死す』へ続くドイツ三部作(’72年の『ルードウィヒ/神々の黄昏』で完結)の最初に位置するこの作品で、ヴィスコンティは人間の愛憎と相剋をデカダンスの極致とも言える映像美で浮き彫りにする。